提升女性公共參與,是積極公民權的展現,也是民主社會的重要基石。許雅惠(2020)指出社會參與指的是「試圖影響他人、改變現狀、締造公平社會、影響公共決策以提升所有人的福祉」,個人可透過參與公民社會的歷程,培養對於公共事務的敏感度、增進自我了解、工作能力以及與人相處所需技能。而女性透過一連串參與的過程與學習,除了增加個人與群體的知能,達到增強權能(empowerment)的目的,也能再將這些能力回饋到公共事務上,民主社會也因為女性的參與,而更加的蓬勃發展。

據研究指出,當女性領袖在任時,女性權益顯著提升,多元性別認同者權益也獲正向改善;在經濟部份,北歐國家亦發現女性董事比率達到40%的董事會,決策品質更好且財政獲利亮眼,且能展現社會責任及創新作為。除此之外,推動女性經濟參與,也能夠提升國家的總體經濟利益。

參考資料:許雅惠(2020)婦女充權與社會參與,社區發展季刊,171:60-73。

里鄰長是行政區域的最小單位的服務者,她/他們具有最基本的影響力,而鄰長係由里長就適其資格者報區公所聘任,其中不乏長期深耕在地服務、熟悉地方民情的社會人士,但這其中可能又因性別、年齡等許多因素,影響里長選擇鄰長條件,及里民擔任鄰長之意願。

為了促進鄰長的性別衡平,桃園市政府民政局在「桃園市鄰長遴聘解聘實施要點」納入任一性別不得少於1/3的規範,並針對任一性別未達1/3的行政區,將性別平等課程納入里鄰長的教育訓練,以議題討論方式提升女性鄰長參與公共、政治事務之權力觀念,消除男女任務定型之偏見。

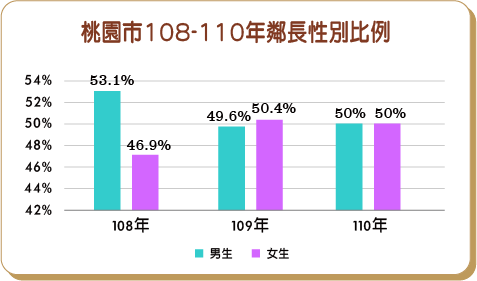

根據統計資料顯示,108年桃園市鄰長女性占比為46.9%,110年女性占比已達50%。